原文刊登於 : ART-BA-BA專訪

https://mp.weixin.qq.com/s/_4wN8iAdU_BmO3oyw62JPA

“如果做藝術是一條向內探尋自己、成就自己的漫長之路,那麼就應該為這個尚未完全顯現的自我留出充裕的空間,以對話/繞道歷史圖像或文化符號的方式通向自身的內部,雖然稍遠,卻避免了對私人經驗的過分依賴和對自我做過分明晰化的判定。”

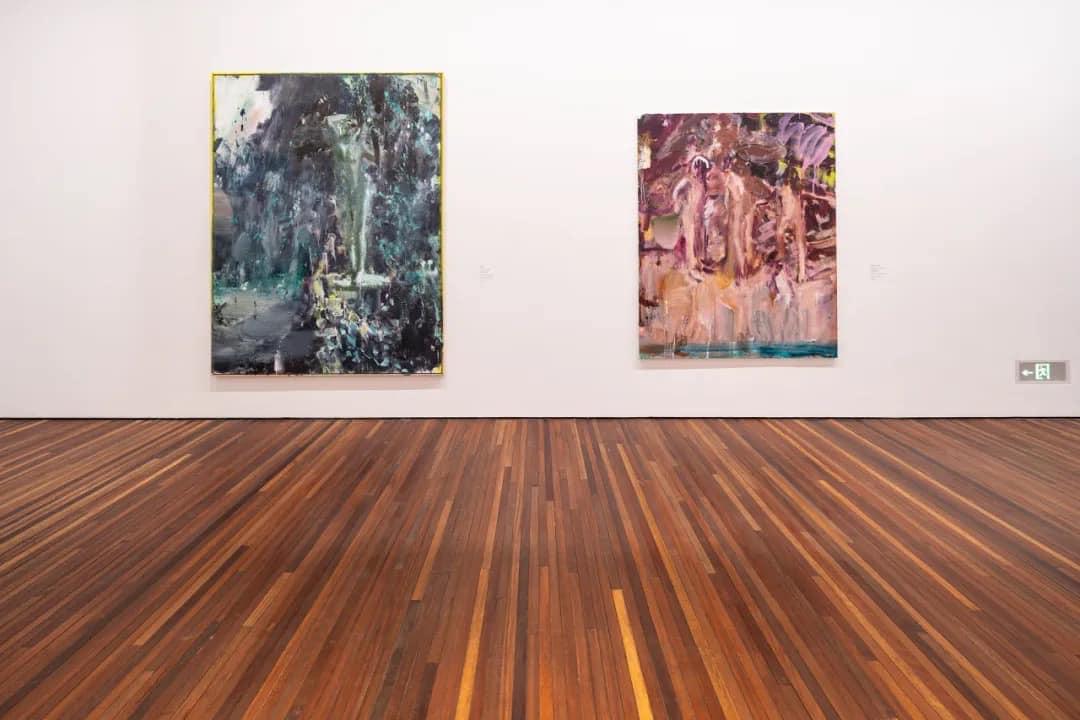

經過了在松美術館的盛大開幕,對韋嘉長期工作線索的領略和徜徉,大約是十天後,我造訪了他在重慶的工作室。在川美,他們給老師分配了寬敞的工作室,“這是挺好的條件”,韋嘉說。接著,我們就很自然地聊起北京工作室拆遷的頻繁和酷烈,韋嘉談起他的一位同輩畫家朋友因為這種不安定性而中斷了繪畫創作,仍是心有餘悸。四處環顧這間已經使用了很長年限的畫室,不免能感受到它已被其主人的氣質所完全沁潤和滋養,功能分區合宜,每個部分放置的物品幾乎都是就手的,為了造就一種注意力高度集中的氛圍。在這種氛圍下,有助於全身心迅猛地投入到畫面中。每一個工作室從空洞的物理空間到被藝術家所完全“馴養”都需要耗費一定的時間和精力,而反過來說,一個“養”好了的工作室也會分外有助於藝術家的創作,就像是從他的精神世界外顯而出的一個場。這種“馴養”當然也有失敗的時候,韋嘉談起他一度搬到一個陌生的工作室,卻無法動筆,最終仍然回到了一開始的小工作室。即使是虎溪公社的這間工作室,他也花了好一段時間來適應,才能開始正常工作。

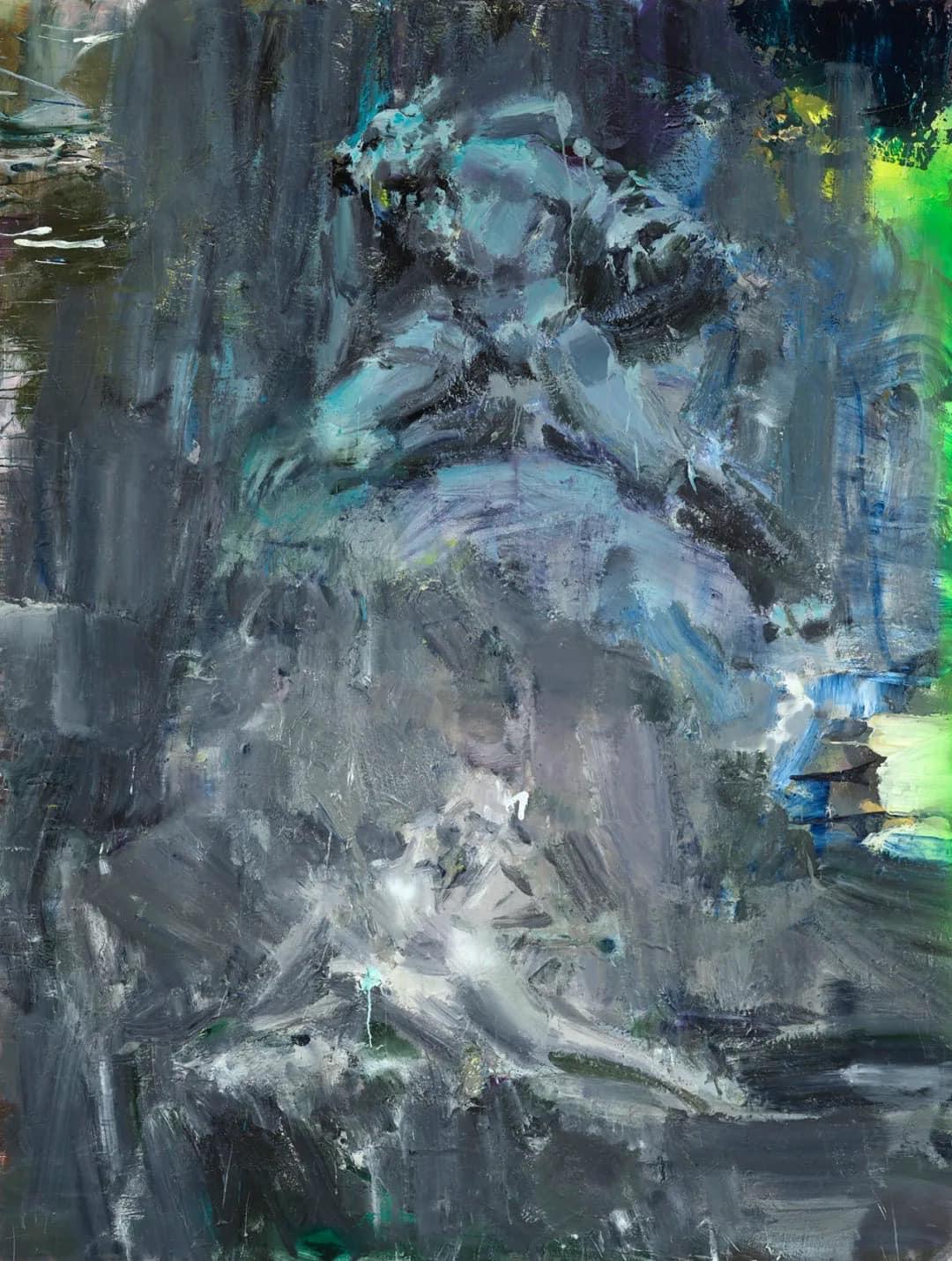

眼下,在這工作室主要的牆面上、也就是那面在視頻里出現得最多的牆,靠著一幅仍在修改中的畫作,較之松美術館中已完成之作,更予人一種流動的未知感,因為它們還在生成,也許會因為畫家的下一筆而被覆蓋、變得面目全非。韋嘉坦言,現在這種偏向於表現、強化了繪畫性的畫法幾乎是牽一髮而動全身,在一種動態的圖層疊加中,局部每增加一道筆觸都需調整整體。對這種畫法來說,繪制草稿已意義不大,且失敗率非常高。但是,在最終看似淋灕酣暢的視覺結果中,這些過程中的失敗往往是被忽略的。只是他自己在這種反復校准式的釋放中,越來越感覺到能夠逼近一種繪畫表達上的自由。具象的漸趨於模糊和消解,也是由於他對繪畫的認知在產生變化,如今他更在意的是畫面內部的某種關係。諸如近作,即使參考了許多莫奈在花園中的照片,也反而是希望用自己的筆法重新轉譯對其晚年心境的一種揣摩和體悟,紛繁中的落寞更觸目驚心。

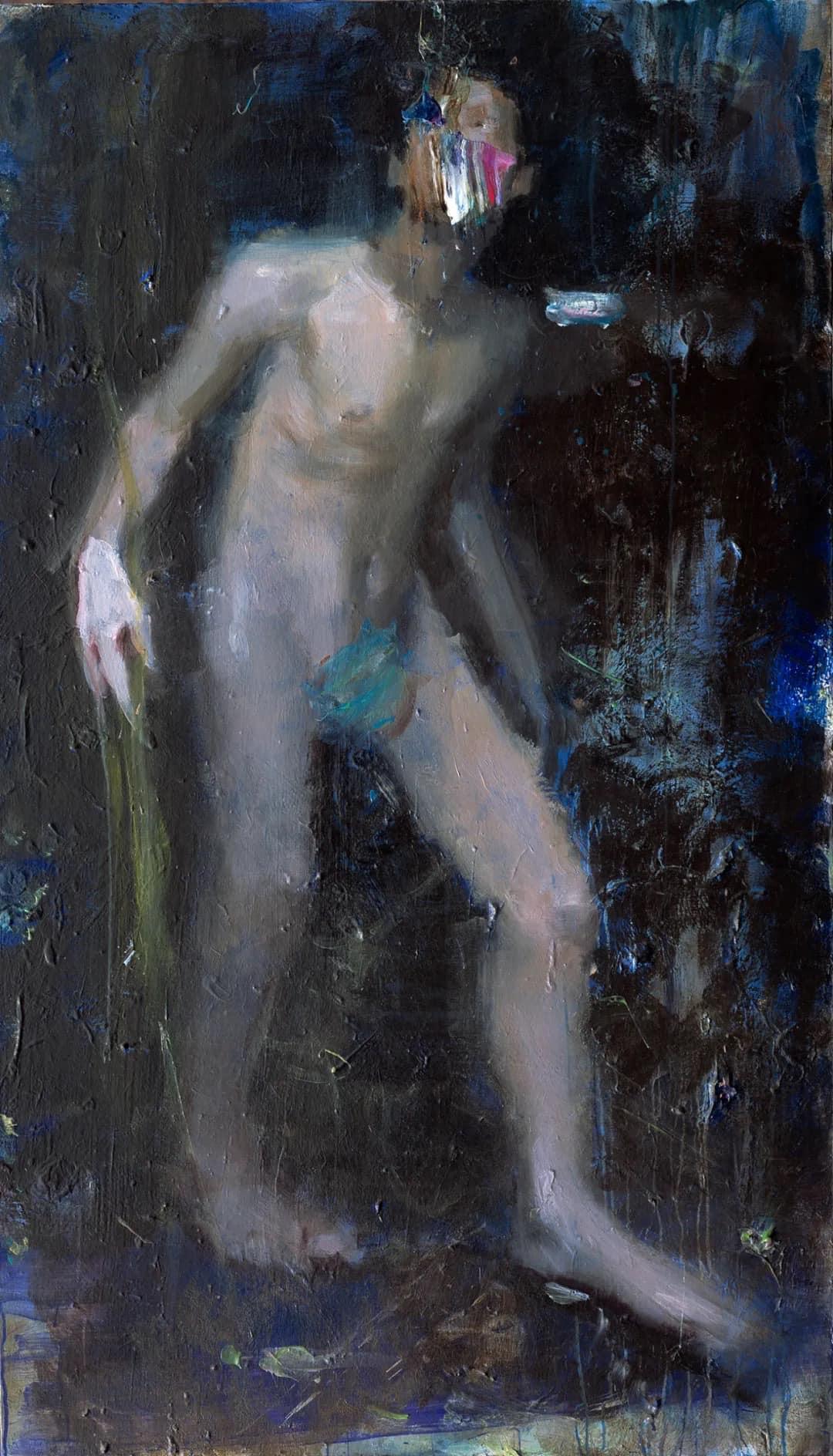

我忽然意識到,畫“李白”或畫“莫奈”,表面上看南轅北轍,實際上卻是韋嘉始終如一的手法,他挪用某些歷史圖像或文化符號,最終只是為了把它們變成自己感受力的載體,而隨著感受力的變化、畫法/表達方式也在隨之變化,這就有點像蘇東坡寫了那麼多的和陶(陶淵明)詩只是為了在顛簸流離中錨定自己的精神力。在《醉與夢》所提供的長線索中,我們能看到韋嘉如何從做版畫的經驗中一點點置換出繪畫的手感,也能看到少年人的清愁慢慢地變為中年人深沈的蒼涼和對社會性面具的反叛,總是在夜裡才顯現光……韋嘉的畫法和人生體悟隨著年歲的增長而不斷演化,對應著也自然生成了他不同的繪畫階段和系列,而他和藝術史經典若隱若現的應和關係卻始終沒有中斷。這對他而言,或許有某種方法論的意味。當韋嘉拾獲有所感觸的圖像之後,他並不會馬上動手將之放到畫布上,反而會先將它存儲起來,時不時地翻看和琢磨,直至完全消化為自己的。我猜想,韋嘉身上的古典氣息,部分就來自於這種善友古人的方式,另一部分則來自於他對藝術家個體的人文價值的確信。如果做藝術是一條向內探尋自己、成就自己的漫長之路,那麼就應該為這個尚未完全顯現的自我留出充裕的空間,以對話/繞道歷史圖像或文化符號的方式通向自身的內部,雖然稍遠,卻避免了對私人經驗的過分依賴和對自我做過分明晰化的判定。對此,最有力的例證當屬《2020.2.10.》這張畫,在猝然的巨大衝擊下,整個世界都陷入恐慌與哀痛中,而韋嘉的第一反應,是通過繪畫聯接到米開朗基羅《聖殤》中的悲憫之感。

當我和韋嘉面對面坐在畫室的角落里,他一邊有條不紊地講述著自身,所有的時間節點都記憶清晰,一邊往我的茶杯里添茶。我一邊嘆服於他的縝密和自知之明,暗想這就是勤于思考和自省的人才能擁有的語言質地,另一方面則通過這次會面漸漸提煉出一種既坦率又得體的強烈印象。在開幕式上亮眼的紫色圍巾,這回已悄然變為沈穩莊重的黑色,卻又恰好呼應了他在學校中的角色。我想這未必是有意為之,而是直覺化的判斷,就像他在面對畫布時所經常需要做的一樣。在北京或上海,這兩種特質似乎鮮少混合著出現在同一個人身上。我想,很早就決定回到西南,對天性敏感的韋嘉來說,顯然是明智的。既然“生活”總是不可剝離之物,我們都不能作為餐風啜露的靈體存在,那倒不如將之安排得舒適有序,以便將之建造為藝術生命力的堡壘。在重慶,學生輩的年輕藝術家們大都很崇敬韋嘉,並把他視為將藝術與生活平衡得很好的長期主義榜樣。從工作室到校園到故鄉到藝術史,每一層外部環境都支撐了韋嘉的自我蛻變以及他想通過繪畫變得越來越自由的意願。

在這個工作室一角,有著被書架所環繞的沙發和茶几,像是書房、資料室和會客廳的混合體。我的目光落在桌面上的一尊漢代騎馬俑,同時注意到書桌上還有另外一尊明代的,而工作室里恰好也有一張未完成的畫作,有著騎馬的意象。“它們之間會有什麼關聯性嗎?你的收藏和創作”,我隨口問到。“也許是有的,但肯定不是一種直接的造型上的參考,因為日日相對,我反倒不太會注意到它們的存在。”韋嘉接著向我介紹了這兩座塑像的具體背景,以及他的收藏愛好,連帶著也延伸到了對歷史和文物的看法。他認為歷史敘事背後往往摻雜著許多意識形態和現實權力的博弈,反而不如這些文物通過其造型所直觀透露出的信息可靠。在他的講述中,我忽然體會到他的創作與藝術史圖像之所以保持著很近的距離,完全也是因為他對造型藝術能夠準確地傳達某種精神性的高度或者時代氛圍這件事,仍葆有一種誠摯的信心。

韋嘉生於一個傳統藝術世家,在園林式的環境中長大,卻沒有畫過一天國畫,在學校里受的造型訓練也都是西式的。由此可見,吸收哪一部分藝術史的滋養,對藝術家來說,其實也必須是一種後發的、自覺的審美判斷。藝術家必須對此抱有足夠的耐心,等待自己從囿於私人經驗和情緒起伏的小我,漸漸變為有意接受文化塑造的大我。韋嘉承認,對傳統文化藝術的好感,和三十歲之後逐漸發展出的自主意識相關。收藏這件事,就像是他把藝術史的碎片撿拾起來,打造成能夠滋養自己的又一個層面。而韋嘉在其中的反復觀賞、涵泳,不管是通過文物還是畫冊,也都是在為打磨自己表達上的準確性而找尋著參考系。說到收藏之樂,他最為醉心於明式傢具,認為它們呈現出了一種極高的抽象性,而這一部分的收藏對他來說也是最成系統的。由於對這些傢具的賞玩之心熾熱,他甚至不敢把它們放在工作室里,生怕會分神影響創作。當他在家中與之暢然獨對的時候,他總能觀察到一種線條對空氣的切割,實相與虛相相輔相成的留白之美,而他也正嘗試著把這些體悟帶入到他筆下的空間關係中。看來,他所理解到的前代人的精華,正逐漸為他的繪畫語言提供長效的靈感,是否是結構性的仍未可知,但確實漸漸刊落了筆墨和表象。